“Perché bisogna credere e investire nella lettura”. Il Presidente Iannaccone su “Domani”

Perché bisogna credere e investire nella lettura

di Giuseppe Iannaccone, Presidente del Centro per il libro e la lettura

(Articolo pubblicato sul quotidiano “Domani” di giovedì 22 settembre 2025)

Nell’intervento pubblicato ieri da “Domani”, Giuseppe Laterza mette a fuoco un aspetto da cui occorre partire per ogni analisi intellettualmente onesta sulla presunta “crisi del libro”: l’eterno vittimismo italiano. Una sorta di tara antropologica che si manifesta nel deprecare compiaciuti il presente esaltando, con affettata nostalgia, l’inesistente eden del passato, affollato da fantasiose legioni di lettori e lettrici teenager. Niente di nuovo. O tempora, o mores: il rimpianto ciceroniano seduce irresistibile ogni volta che sulla corruzione di oggi (ovvero delle giovani generazioni) si abbattono gli anatemi dolenti dei cantori dei “vecchi tempi”. Si tratta di un’attitudine ora elegiaca ora rancorosa, comunque artefice di una non innocente distorsione della realtà: nel primo caso, la mestizia prende il tono dolce e malinconico che lamenta la fugacità del tempo; nel secondo, la recriminazione nasce dalla pretesa di una sedicente superiorità, che si vorrebbe educativa ma soprattutto culturale. L’ignoranza, il conformismo, il disinteresse che i giovani mostrerebbero nei confronti dei libri costituiscono, in questo senso, i topoi della narrazione brontolante, mobilitati nel resoconto delle immaginarie miserie odierne della scuola, puntualmente chiamata in causa come responsabile dei peggiori misfatti (un altro classico del cicaleccio pubblico, tracimante dalle chat dei genitori alle colonne dei giornali).

Ha ragione Laterza: non fanno notizia, invece, le migliaia e migliaia di adolescenti che affollano le librerie per acquistare l’ultimo romance e divorarlo con quello stesso gusto per le storie che animavano le lettrici ottocentesche di Jane Austin e delle sorelle Brontë o quelle, a noi più vicine, che si immergevano negli amori dei settecento e passa romanzi di Barbara Cartland. Tutto rosa come i suoi racconti, dunque? Ovviamente no, e per mille ragioni, la prima delle quali affonda le radici nella nostra storia e nel ritardo di consumi culturali, che è fenomeno atavico, altro che giovanile. Semmai, c’è da chiedersi se la scuola – che, a dispetto dei luoghi comuni, resta un formidabile presidio culturale e formativo – possa fare non di più ma meglio: se, in altri termini, l’impegno e la passione di gran parte dei docenti italiani si traducano sempre in scelte e indirizzi didattici in grado di suscitare, specie negli istituti secondari (dove la pratica della lettura si incrina), il piacere e il coinvolgimento psicologico degli studenti. Ancora oggi, sfogliando le antologie adottate nel biennio dei licei e degli istituti tecnici, si assiste a un profluvio di analisi tecniche e retoriche utili forse a un narratore in erba, desideroso di apprendere i segreti del mestiere, molto meno a un giovane lettore a caccia di evasione e immedesimazione. Lo scopo di ogni insegnante è – inutile sottolinearlo – accendere la scintilla della curiosità e alimentare l’emozione che si propaga dalle pagine: ho il sospetto che sia difficile realizzarlo con la cassetta degli attrezzi in mano, dentro l’officina degli autori, tra anadiplosi e omoteleuti, sequenze, narratori omodiegetici ed eterodiegetici.

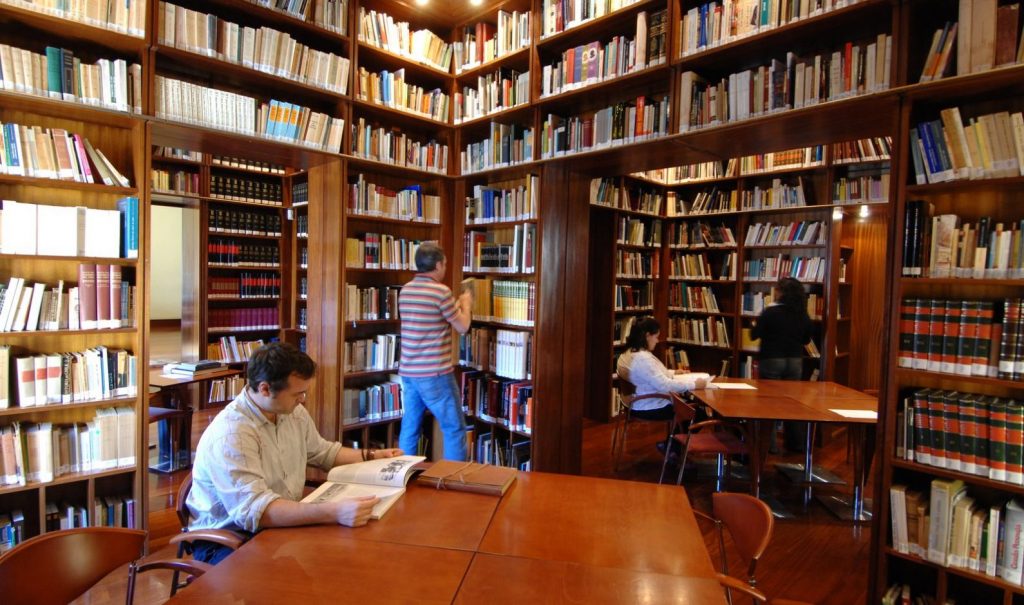

Del resto, oggi più di ieri, la lettura costituisce un’occasione di inclusione e di condivisione: ci si addentra nei libri intra moenia, tra le proprie pareti domestiche ma lo si fa sempre più all’interno di sodalizi, circoli e comunità vive, come documenta la vitalità di un fenomeno spontaneo e dinamico qual è quello dei gruppi di lettura. In casi come questi, il libro rappresenta davvero un insostituibile strumento di crescita collettiva, specie nelle arie interne e periferiche d’Italia dove la lettura acquista una funzione ben più decisiva e civilmente cruciale di quella del semplice intrattenimento. Su questo versante c’è molto da lavorare, ignorando però la facile scorciatoia del fatalismo e liberandosi dalla tentazione moraleggiante del piagnisteo. Specie nelle arie svantaggiate, a partire da quelle del Mezzogiorno, in alleanza con le scuole, gli enti pubblici, le librerie e le associazioni, soprattutto le biblioteche hanno il compito di combattere la marginalità, incentivare la propria vocazione comunitaria e rafforzare i legami identitari, dialogando con il territorio, coinvolgendo soggetti fragili in programmi di partecipazione attiva, organizzando laboratori creativi e incontri con gli autori. In questa direzione vanno i progetti avviati nelle regioni meridionali, riguardanti 45 biblioteche comunali selezionate con un bando promosso dalla Fondazione con il Sud e dal “Centro per il libro e la lettura” del Ministero della Cultura, in collaborazione con l’ANCI. Il bando in questione si chiama “Biblioteche e Comunità”: due termini di un connubio naturale e indispensabile per promuovere presso i giovani la lettura come un mezzo essenziale di emancipazione, cittadinanza e integrazione.